私たちの生活やオフィスでの日常は、実は思いのほか安全に守られています。ですが、誰もが遭遇する可能性があるのが、突然の事故や急な体調不良です。

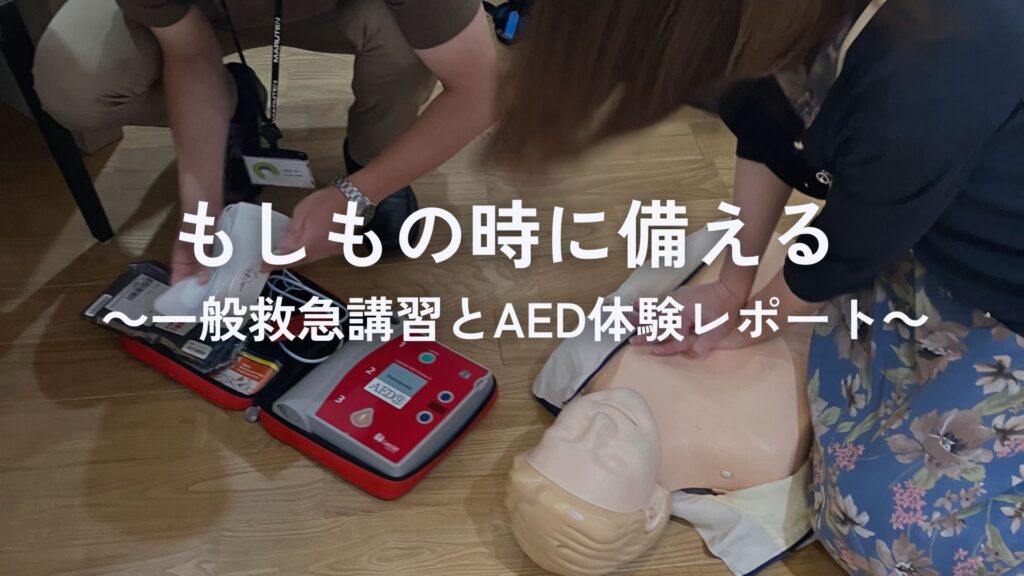

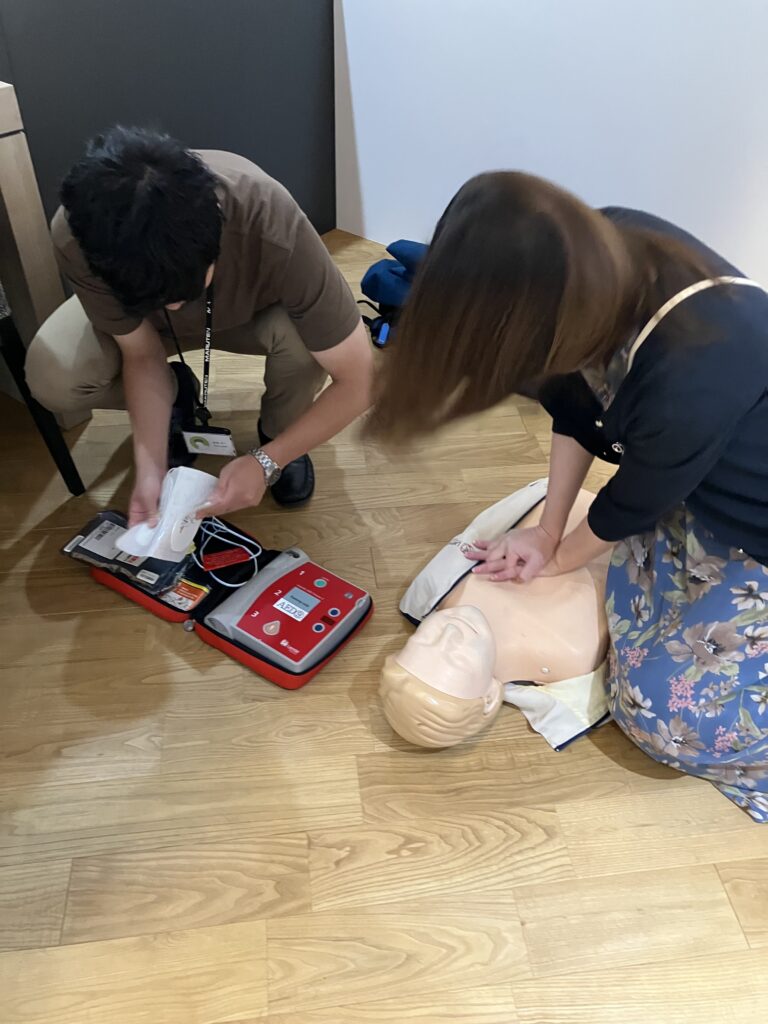

先日、社員向けに実施した「一般救急講習」と「AED(自動体外式除細動器)体験」は、まさにその“もしも”に備えるための貴重な機会となりました。今回は、参加者のリアルな体験や感想を交えながら、その様子をレポートします。

救命の連鎖

生命の危機に陥った傷病者を救命し、社会復帰させるために必要となる一連の行いを「救命の連鎖」というそうです。心停止の予防・早い通報・早い応急手当・早い救命処置という4つを途切れることなくすばやくつなげていくことで救命効果が高まります。

そんな救命について、今回はAEDの取り扱い方を中心に教えて頂きました。

講習の流れと内容

講習は消防署からご提供いただいた資料を基に、座学と実技を組み合わせた90分のプログラムでした。内容は大きく分けて以下の流れで行われました。

- 心肺蘇生法の基礎説明と実演

講師による心臓マッサージのリズムや強さ、AEDの使用方法の説明がありました。「心臓マッサージは胸をしっかり圧迫すること」「AEDは電極パッドを正しく貼り、安全確認をして使用すること」など、細かいポイントも丁寧に解説されました。 - グループ実践

説明の後、グループに分かれて交互に実践。参加者同士で手順を確認し合いながら体験することで、知識だけでなく体で覚えることができました。 - 通し練習

応急手当の手順は

1.反応の確認

2.助けを呼ぶ

3.呼吸の確認

4.胸骨圧迫30回

5.人工呼吸2回

6.AED到着

7.電気ショック

8.応急手当の継続

です。まずは1~4の手順を通しで一人ずつ実施。さらに5~7の手順も学び一通り体験していきました。参加者からは「思ったより力が必要で、手が痛くなった」という声も上がりました。講師からは「胸骨が折れることもあるが、救命が最優先」との説明もあり、説明内容に驚きながらも皆必死で取り組みました。 - AEDの取り扱い確認

AEDを準備する際の動作や、装着時の注意点も学びました。「女性の場合はどうするか」「小さなこどもは?」といった具体的な質問にも答えていただき、参加者はよりリアルな体験として学ぶことができました。

早い応急手当ての重要性

早い応急手当とは、心肺蘇生とAEDの使用のことをここでは指しています。

心臓が止まると10秒あまりで意識が消失し、そのままの状態が続くと脳の回復は困難になります。そこで胸骨圧迫により手動で心臓を動かして脳や心臓へ血液を送る、という手当が必要になります。

ではなぜ居合わせた人の応急手当が重要なのか?

それは、「早い応急手当」と「社会復帰率」に関係があるからです。

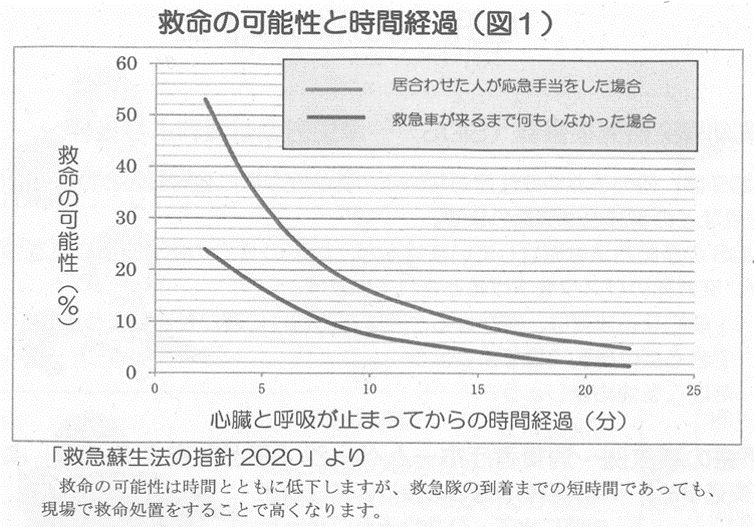

下記の図(ご提供資料:救命の可能性と時間経過「救急蘇生法の指針2020より」)をご覧ください。

心臓と呼吸が止まってからの時間経過によって、居合わせた人がすぐに応急手当ができた場合と救急車が到着してから隊員が心肺蘇生を行う場合と、2倍近くの差があることが分かります。

このデータからも、応急手当を覚えておくこと・身近なAEDの場所や使い方を知っておくことは、周囲の人を助ける重要なファクターであると言えます。

実際に体験してみて

体験の様子

消防隊員からの説明→体験を繰り返しながら、1人ずつ全員が体験できるよう配慮されていました。

心臓マッサージの感覚

心臓マッサージをはじめて体験する、という社員も多くいました。

消防隊員の説明通りに実施しながらも、「想像以上に力を入れないと胸が沈まない」「手が痛くなるほど圧迫しないといけない」と、多くの参加者が驚きを口にしていました。普段、ここまで強く胸を押すことはありません。「高齢者は胸骨が折れることがある」「心臓マッサージをされた、と分かる痣ができる」というのも納得の力の負荷であり、心臓マッサージがどれだけ体力を要するのか、そして一分一秒の重要性が身に染みました。

AEDの使用感

AEDは操作自体は簡単ですが、電気ショックの強さの説明に驚く場面もありました。一般の人が感電した場合、逆に心臓が止まってしまうほどのショックだそうです。「感電したらどうしよう…?」と使い方には不安がありましたが、講師の「必ず離れて安全確認をしてから操作する」との説明を聞きながら実体験さながらに安全確認をすることで安心して実施することができました。

人工呼吸は省略

従来は応急手当の中で、顔を近づけての呼吸の確認と人工呼吸をおこなっていたそうですが、現在は「救命する側の」感染症リスクも考慮して推奨していないそうです。確かに「居合わせた」方に救命していただく、という第一の目的を考えると、救命方法が変わっていっていることも納得でした。

心理的な備え

「現場の状況が悲惨すぎると助ける側も心理的影響を受けることがあるため必須のものではない」との講師の説明に、参加者からは「無理にやらなくてもいいんだ、と思うと気が楽になった」という声も。救命行動は、まずは自助に尽力すること。その上で自分や周囲の安全を優先して行動することが大切だと改めて学びました。

参加者のリアルな声

参加者の率直な声をいくつか紹介します。

手が痛い!

思った以上に力が必要でびっくりしました。特に女性にはこれを続けるのは難しいかも。

知らないことがいっぱい

心臓マッサージというのが、胸骨が折れるかもしれないくらいの力が必要だったことにびっくりしました。折れることがあっても命を最優先というのが余計リアルに感じました。

体験できてよかった

AEDが会社にあるのは知っていましたが、使える自信はなかったので、今回救命体験の中で実際にやってみることができてよかったです。

こうした声からも、参加者の意識が確実に変わったことがうかがえました。

オフィスの、地域の、備えに「BISTA」

丸天産業では1階に、防災備蓄スタンド「BISTA」を設置しています。

BISTAは、災害用備蓄品を整理・収納し、誰でも手に取りやすく設計されたスタンドです。これにより、自助(自分の安全確保)、共助(周囲の人を助ける)、公助(行政や消防などの支援)の三者の備えになる環境を整えています。

BISTAは単なる備蓄品の収納だけではありません。日常から防災意識を高める役割も果たしています。社員が日常的に目にすることで、災害や緊急時に何をすべきかを考え、備えを行動に結びつけるきっかけとなります。また、AEDと同じように、必要な時に迅速に行動できる環境を作ることで、安心して働けるオフィス文化の一部にもなっています。

日常生活での意識の重要性

今回の講習を通じて、心肺蘇生やAEDの操作は特別なスキルではなく、日常生活の中でも学び、体験できることが分かりました。日頃から知識を持ち、実践することで、いざという時に冷静に行動できる可能性が高まります。また、BISTAのような備えが身近にあることは、単に物理的な備蓄だけでなく、心理的な安心感にもつながります。「もしもの時に自分や仲間を助けられる」という意識を日常的に持ち、行動できる自信をつけていくことこそが、防災・救命行動の第一歩なのかもしれません。

さいごに

一般救急講習とAED体験は、知識の習得だけでなく、体で覚えること、心理的な備えを確認することができる貴重な機会でした。参加者の声からも、短時間で意識の変化が実感でき、いざという時に行動できる自信がついたことが分かりました。丸天産業では、BISTAの設置を通じて、自助・共助・公助の意識を日常から育む環境を整えています。もしもの時に知識と行動の両方が備わっていることは、社員の安全を守るだけでなく、互いに助け合う文化を育てることにもつながります。

緊急時に何をすべきかを知り、日常から備えを意識すること――それが私たちの安全文化を支える第一歩です。今回の講習をきっかけに、社員一人ひとりが「自分にできること」を考え、行動できる環境を育みながら、地域全体の安全・安心にもつながる取り組みを進めていきます。

1月は防災イベント

1月MSFは防災イベントを予定しています。

知識や体験は、きっと「安心」につながるヒントに。情報収集も兼ねて、気軽に楽しんでいただけるよう準備中です。また改めてご案内いたしますのでお楽しみにお待ちください♪