「男性の推進する女性の活躍推進」という言葉を目にすると、少し驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。このワードの真意は?ダイドードリンコ株式会社様の知られざる一面をご紹介します。

目次

ダイドードリンコ株式会社様とは?

ダイドードリンコ株式会社様は言わずと知れたこちらのロゴの企業様です。

1975 年の創業以来、人のお役に立つこと、それを具現化して身近なところでお届けすることを大切にしてきたそうです。同社にとって自動販売機は、単に飲料を売るための機械ではなく、グループ企業様のブランドメッセージでもある、「こころとからだに、おいしいものを。」提供する店舗の役割を担っています。

今年、2025年1月27日に50周年を迎えられ、自動販売機を通した新たな価値の提供をますます加速させています。その活動は、自動販売機というインフラを軸に、地域・社会課題へのアプローチ、女性のヘルスケア支援、子育て支援そしてサステナブルな未来づくりへと広がり──まさに「情緒的価値」を伴う多彩な取り組みを展開しておられます。

男性の推進する女性の活躍推進とは?

さて、ではまずこのタイトルでもある気になるワード

「男性の推進する女性の活躍推進」

とはどういうことなのでしょうか。

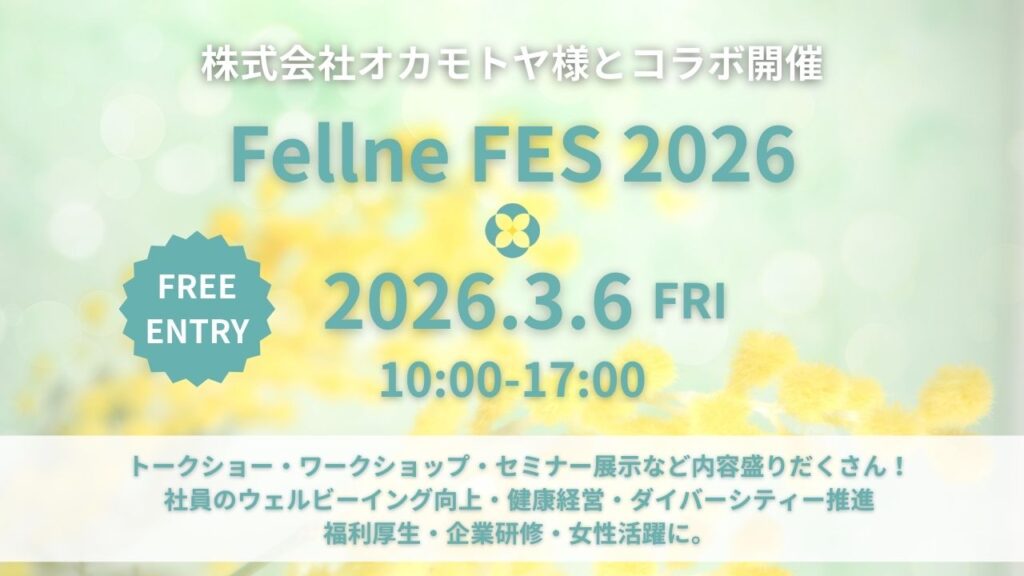

お話しを聞くきっかけになったのは、先日行われたFellneFESに展示してくださった「女性ヘルスケア応援自販機」という自動販売機でした。

女性ヘルスケア応援自販機

ダイドードリンコ株式会社様は「女性ヘルスケア応援自販機」を2023年10月より展開しています。

女性ヘルスケア応援自販機とは、1台で、飲料・お菓子・食品などと女性用衛生用品をコラボした自販機です。女性の活躍推進と新たな価値創造を目的に創設された「ダイバーシティ推進グループ」が、女性が快適に働ける環境を作るために企画しました。

企画したのは女性。

でも、牽引しているのは・・・男性?

ダイドードリンコ株式会社様は、北海道から沖縄まで全国で営業所を展開していらっしゃいます。

今回お話しを伺った東海営業部様では、「多様性の社会」への意識が高く、女性のヘルスケア支援やSDGs、サステナビリティに対する取り組みを率先して行っているそうです。

自販機の名前が名前なだけに、女性の方が取扱いしやすいのかと思いきや、詳しくお聞きすると・・・

maruten

東海営業部20名中、女性は1名?

え?最近まで0名だった?

という、過半数以上を男性が占めている部署であり、女性ヘルスケア応援自販機をはじめ東海営業部様の取り組みを牽引していたのが実は男性!だった、という事実が判明したのです。

男性が牽引する女性活躍推進、その視点とは?

女性活躍推進を牽引するリーダーは、やっぱり女性が多い。それは、女性の体について女性の働き方について、実感を持って伝えられるのはやはり女性だからです。

ではなぜダイドードリンコ株式会社東海営業部様の男性スタッフの皆さんがが女性ヘルスケア応援自販機をユーザー様へお勧めし伝えられるのか?

そこには、こんなに優しい男性の視点、

男性視点

分からないからこそ理解できるよう努める

女性に限らず「ある事象に対してその気持ちが分からない」人が、自分では体験できない・分からないことを「どう伝えて」いくのか。

「多様性」に目を向け、どんな風に苦しいのか、大変なのか。

同じ社会で働く上で女性ならではの課題があるなら、極力理解しながら対応する考えを持とう。共感した上で継承していこう。

という視点がありました。

イケメンです!素敵な大人!

女性からするとついついそう叫んでしまいそうです。

女性用衛生用品もベビー用品も。

「誰かの“ちょっと困った”を解決する自販機」

女性の活躍推進という観点でも注目したいのが、ダイドードリンコ株式会社様のお勧めする「飲料×女性用衛生用品」のコラボ自販機です。

「生理用品だけだと買いづらい」──などそんな利用者の声に応え、あえて飲料やお菓子・食料と“混ぜて売る”ことで、誰が何を買ったかを分からなくする設計となっています。今ある自動販売機との併用も可能で、ちょっと困った時に、安心できる存在となってくれます。

販売・配布の2パターン

「Drink Pay」というダイドードリンコ株式会社様独自のシステムを用いることで、企業様側が対象者にQRコードを配布することができます。そうすることで、通常の販売だけではなく福利厚生の1つとして社員が無償で商品を受け取ることも可能です。自動販売機であり対面ではないからこそ安心して女性が利用できるサービスです。

女性ヘルスケア応援自販機を取り扱う、

男性社員の声

ダイドードリンコ株式会社東海営業部様の男性社員が女性ヘルスケア応援自販機を推進していけるのは、彼らの仕事が、ただ自販機を設置するのではなくその先にある“人の感情”であり“ストーリー”を見つめているからです。

せっかくなので、男性社員のリアルな声を聞いてみました。

インタビューにお答えくださったのは K さんと I さん

女性ヘルスケア応援自販機について、どのようにお客様へお伝えしていますか?

I さん

労働環境の充実としてお伝え

総務で備蓄として衛生品を取り揃えているとおっしゃっていた、とある企業様に詳しくお話しを聞いたところ総務の男女比が5:1。女性の悩みが女性にしか伝えづらいという課題が分かり、「女性用衛生用品を困った時にすぐ個人で購入できるのが良い」と導入いただいたこともありました。この経験から” 販売する”というより、「備え付け」「労働環境の充実」という視点からお伝えしています。

K さん

新しい取り組みとしてお伝え

このような展開・取り組みは飲料業界の中でも珍しいDyDo独自のものです。このため目を引きやすい新しい取り組みとしてお伝えしご導入いただいています。

女性ヘルスケア応援自販機の導入には、女性活躍を後押しするという視点がある一方で、男性が多い職場でも女性雇用のきっかけづくりになるという面もあります。

どのような職場であっても、企業が新たに取り組む施策や、相互理解を深めるきっかけとして導入していただいていると感じています。

成約した時、どう感じましたか?

K さん

ひびくところには響くもんだな、と。

某空港国際線のゲートや留学生独身寮への設置など、国境を超える商材が提供できるようになったんだなと感慨深く感じました。

I さん

世の中の動きに対して敏感な企業様が増えたのかな、と。

もともと飲料メーカー=自販機というイメージでした。

ですが世の中の動きに対して何か取り組まないといけないよね、と考える企業様が増えたように感じました。一昨年くらい前から女性活躍推進への取り組みへのきっかけを探している企業様が増えそれが女性ヘルスケア応援自販機につながったんだな、取り組みとして伝えることができるんだなと感じています。

この取り組みにに対しどんな思いを持っていますか。

K さん

まずは知ってもらいたいそこからだ

売れなくてもいいかな・・売れるものでもないかも・・と実は思っています。困った時に購入できるものがある、とまず認知してもらえることがスタートで、そのきっかけがDyDoドリンコであればいいな、と思います。

I さん

男性から伝えるからこそ届くものもある

全国の同期7名中4名が女性です。集まったときはこの自販機に対して女性同士で共感し合う場面が多くありますが、一方で男性同士でも「男性だからこそ提案できた」「イレギュラーな視点だからこそ経営層の関心を引いた」といった話も出ました。男性から伝えるからこそ届くものもある、そんな思いも持ちながら取り組んでいます。

お客様の反応や、利用者様の反応はいかがでしたでしょうか

I さん

すごく良い!

すごく反応が良いです。実際の購入実績としては月1・2個だったとしても、「備え付けである」というところでいいねと言ってもらえています。男性からも「こういうの入れたんだね」と、企業のCSR活動に対する従業員全体の意識づけができた!と言っていただいています。

K さん

設置前から喜んでくださるお客様がいる

某空港ではフェムテックに注力されており、新たなアイテムの展開として自販機を導入していただきました。取り組み自体に共感をしていただき、設置前から期待値が高く喜んでくださるお客様がいるというのを肌で感じました。期待に応えていきたいです。

男性の牽引する女性活躍の推進についてどう思いますか

K さん

自覚はない。むしろ恩恵をもらっている。

女性ヘルスケア応援自販機という企画自体、女性社員がアイデアを出して展開しているもので、その恩恵を受けながら営業しているという実感があります。

自分にはできないことなので、女性ならではのアイデアを受け取り世の中に発信できており「牽引」という自覚はありません。

I さん

自覚はない。得意分野の共有と考える。

同期には女性が多く、入社時より男性が牽引しているという考えはない状態でした。社会の動きとして女性活躍といわれている活動に女性ならではの目線を逆にありがたくいただいていると思っています。男女関係なく得意不得意があるので各々の得意分野を共有できたらいいと思っています。

むしろ男性活躍と言われたとすると、どのように思いますか

K さん

相互理解の努力をすることが重要

相互理解がないと、お互いに気持ちよく仕事はできないと思っています。前職では、女性の事務職の方がしばらく出勤できない時期があり、そのとき一時的に事務の仕事を担当しました。実際にやってみて、その大変さを初めて実感しました。男性・女性に限らず、それぞれの仕事でも役割が違うので、すべてを完全に理解するのは難しいかもしれません。ただ、お互いが『どんなことをしているのか』を知っていないと、助け合うことも難しくなると思います。性別に関係なく、相互理解の努力を続けることが大切だと感じています。

I さん

お互いの目線を知ることで全体的な底上げになる

学生時代、野球をしていた時の話ですが、高校では女性のマネジャーがおらず自分がスコアラーとしてベンチ入りしたことがありました。その経験から大学ではマネジャーの理解もでき手伝うこともできました。そんな風に女性ならでは・男性ならではと役割が別れがちなことは特に、実践してみないと分かりません。

女性営業がどのような目線で営業をしているのか、逆に自分達男性営業がどのような目線で営業をしているのか、お互いの営業手法を学んで実践していくことで、男性活躍というより全体的な底上げになると思っています。

ありがとうございました!

お2人とも質問1つ1つに丁寧に向き合いながら、たくさんのお話しをしてくださいました。

「相互理解」という言葉もありましたが、「相互理解はオブラートに包む言葉を超えていく」というご見解も印象的でした。お互いの理解を進めていくことで「本気で話し合える」環境が作られていくのではないかという想いも心に残っています。

インタビューしながら、思わず「イケメン!」とまた叫んでしまったインタビュアーでした。^^

総括として

最後にお2人の上司にも総括をいただきました。

東海営業部では日々の取り組みを通じて、最終的にはジェンダーを超えたニュートラルな関係性や暮らし方の実現を目指しているそうです。

「公平さ・平等さ・ジェンダー・多様性」を意識する前段階として、多角的な方法で事業の成長や地域貢献、女性活躍、SDGs的な視点を広げていきたい、そんな未来を見据えたお話しを伺いました。

今回のインタビューでこれからのDyDoを担っていくお2人の社員が、自分自身の仕事も改めて振り返り言葉にして意識をする貴重な機会にもなったとおっしゃってくださいました。

「共生社会実現に向けて事業を成長させ、そこで生まれた原資を地域に循環させる仕組みを、業界の中でのトップリーダーとして築いていきたい」「事業活動と地域貢献、その両方を仕事の意義として大切にしながら取り組んでいきたい」と、これまた素敵な力強い言葉で締めくくられました。

飲料だけじゃない。

自販機は「地域課題解決ツール」に進化中

インタビューはいかがでしたでしょうか。

ダイドードリンコ株式会社様の自販機は、もはや飲料を販売するだけの存在ではありません。

設置先オーナー様とのパートナーシップのもと、オーナー様が特に注力したい取り組みを共に展開していくことが可能です。ここではそのさまざまな取り組みをご紹介します。

自販機稼働時のCO2排出量「実質ゼロ」

サステナブルな未来を創る自動販売機

自動販売機には電力使用が必須です。

だからこそ自販機稼働時のCO2排出量「実質ゼロ」に取り組みます。

非化石電源(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス等の再生可能エネルギー)で発電された電気の環境価値分を証明化し売買可能にした「再エネ指定の非化石証書」を、自販機の年間消費電力量に相当する分、ダイドードリンコ株式会社様が代理購入することでCO2の排出量を実質ゼロにします。

さらに自然環境保全に貢献できるオプションなどもあり、脱炭素社会を重視する企業様や、SDGsに注力される企業様の取り組みを力強く後押しします。

設置すると地域にも貢献できる

募金自販機

地域課題に共感した設置先オーナー様ととともに自販機の収益金の一部を活用して様々な団体や機構に寄付をおこないます。

寄付金は自販機設置先のオーナー様とダイドードリンコ株式会社様のそれぞれから拠出し、各団体や機構の活動資金にあてられています。

たとえば、名古屋市では図書館に本を寄贈するプロジェクトが進行中。岐阜市では子ども食堂とのタイアップもおこなっています。「緑の募金」や「地域福祉の推進」、「子どもが輝く未来基金」など明確な地域募金であることが、自分達のお金が何に使われるのか・地域のどのような課題に対して貢献できているのか可視化され共感と賛同が得られやすい自販機となっています。

フェーズフリーな自販機。災害時には“開く”?!

災害救援自販機

無料でできる災害対策としても重宝するのが、手間なく+αの備蓄として活用できる災害救援自販機です。常時は普通の自動販売機、でも有事(災害など)には自動販売機の中身を取り出せる仕組みがあり緊急時に活用できます。(通常の自動販売機だと電気供給が止まってしまえば取り出すことはできません)

昨年の能登半島地震でも、生理用品や紙おむつ、粉ミルクの不足が社会課題として顕在化しました。女性ヘルスケア応援自販機とこの仕組みで、自販機が“地域のライフライン”としても機能していく未来があるかもしれません。

※自動販売機満タンで約500本分がそのまま備蓄になります。

※自販機の運営はすべてお任せのため、備蓄品でよくある賞味期限の管理や発注業務といった煩雑な手間が発生する心配もありません。

社内環境を快適にし従業員のエンゲージメントUP

オフィスの軽食サービスCobo(コボ)

ダイドードリンコ株式会社様の新サービスは、自販機を通じて社内環境をより魅力的にし、従業員満足度の向上や自然なコミュニケーションが生まれるきっかけづくりをお手伝いします。

軽食は魅力的な最大16種類のラインアップで、お菓子に女性用衛生用品・ラーメンにパン・ストッキングなど「今、困った」や「今、必要」を適確にサポートしてくれます。

上記の災害救援自販機に加えると、もしものと時の備えとしてBCP対策として利用できます。

モバイルバッテリーの貸し出しもスタート。

社会インフラ化する自販機

さらに、同社ではモバイルバッテリーの貸し出しサービスもはじまったばかりです。

アプリを使えば1時間300円でスマホを充電でき、今後は“街の便利スポット”としての役割もますます強化されていきそうです。災害時だけでなく、普段の生活のなかでも頼れる存在として、「暮らしを支える」自販機の可能性が広がっています。

廃棄のことも考える

自販機本体のリユースと環境負荷軽減

社会貢献の裏で見逃せないのが、環境への配慮。ダイドードリンコ株式会社様では、自販機本体のオーバーホール(部品再利用)を積極的に行っており、最大15年の耐用年数を視野に入れながら、廃棄ロスを減らしています。部品1つひとつに責任を持ち、排出削減を全社のミッションとして掲げる姿勢は、自社の成長=自販機の増加=環境負荷の増大という構図への、誠実な応答でもあります。2050年までに全事業に関わるカーボンニュートラルを100%達成することを目指し、社会課題の解決に向けて本格的に取り組んでいるそうです。

おわりに──“飲み物を買う”が、社会を変える行動になる未来

ダイドードリンコ株式会社様が描く未来は、「自販機=社会貢献」の構図を、ごく自然な形で人々の生活に取り込むことかもしれません。飲み物を買う行為が、誰かを助け、環境を守り、地域とつながる一歩になる──そんな世界観を、柔らかくも着実に実現しつつあります。

自販機の前に立つ、何気ない日常のワンシーン。その先に広がる可能性に、ぜひ一度、目を向けてみてください。

自販機や取り組みに興味がある!という方はぜひ弊社までお問い合わせください。