先日、「社員エンゲージメントの高い職場を目指して――あいち女性の活躍プロモーションリーダーとは?」というコラムを発信しました。

社会的背景をふまえつつ、人口問題や女性を取り巻く現状、愛知県の取り組み、そして弊社での活動についてお伝えしました。

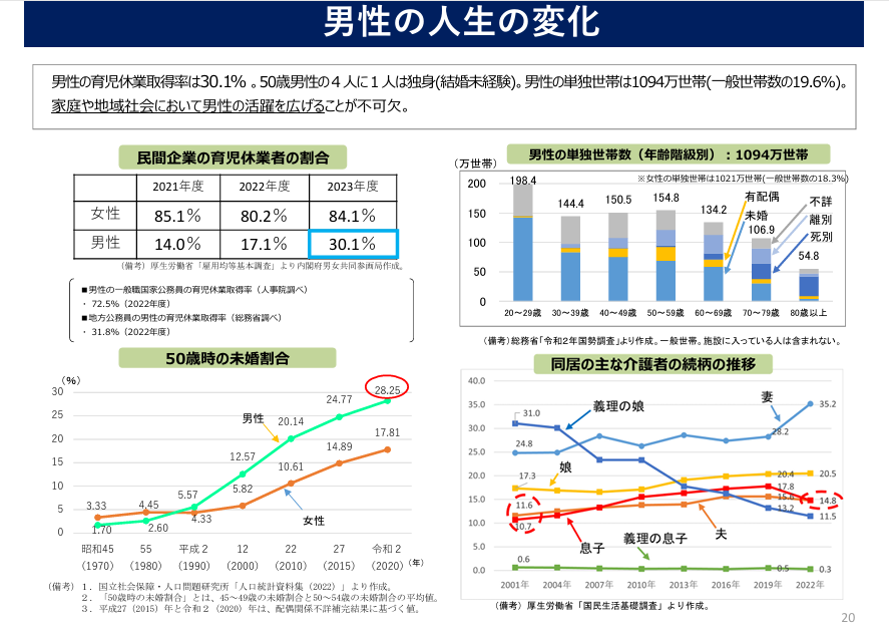

今回はその続編として、実際に女性が直面する体のことやライフイベントが働き方にどう影響するのか、また、男性にとっての人生の変化(家庭や地域での役割の広がり)についても取り上げ、社員自身の体験をもとにしたリアルな声も、インタビュー形式でご紹介します。

社員エンゲージメントの高い職場を目指して――あいち女性の活躍プロモーションリーダーとは?

「女性がもっと活躍できる社会へ」――この言葉が広く聞かれるようになって久しくなりました。一方で、「働き方」や「仕事観」が多様化するいま、性別にとらわれず一人ひとりの力を活かすことが、企業の成長と社会の持続可能性につながると私たちは考えています。本コラムでは、そうした社会的背景をふまえながら、弊社の取り組みをご紹介します。 女性の活躍を推進する社会背景 少子高齢化に伴う深刻化する労働力不足 女性の活躍を推進する背景の1つには、少子高齢化に伴い深刻化する労働力不足問題があります。まずはこちらの人口統計を見てみましょう。 出典 : 「人口推計」(総務省統計局) 出典 : 「人口推計」(総務省統計局) 総務省統計局から2025年(令和7年)5月20日に報告された、2025年(令和7年)5月1日現在の概算値と、2024年(令和6年)12月1日現在の確定値です。グラフを見て一目瞭然、右肩下がりになっていることが分かります。これが日本の人口推計であり現状です。では年齢別にみるとどのような推移になるのでしょうか。 (出典)2020年までの人口は総務省「国勢調査」、合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」(出生中位(死亡中位)推計) 人口を見るだけでも分かりますが、日本は今後本格的な人口減少社会に突入します。特に、特に15~64歳人口の減少ペースが顕著であり、15~64歳人口の大幅な減少は、経済活動における供給(生産=働き手)と需要(消費=モノ・サービスの買い手)のギャップを招き、個々の企業にとっても人手不足など既に大きな課題となってきている、と報告されています。 (出展)厚生労働省 人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて2021年4月1日 このグラフにも見られる通り、日本の人口減少社会はかならず超高齢社会を伴うとともに、経済等に極めて深刻な影響を及ぼすなど、国の存続そのものにかかわる深刻な問題であると考えられています。 (出展)厚生労働省 人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて2021年4月1日(資料)「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン(令和元年改訂版)」2019年より作成(注)2017年人口推計ベースとした試算 「人口減少の特徴~まさに時間との闘い~」にもありますが、当面は、15~49歳の再生産年齢人口が減少し続けるため、仮に出生率が回復しても、すぐには人口減少は止まりません。なおかつ、出生率の回復が遅れれば遅れるほど、定常人口は減少することとなります。働き方の多様化が進む中、このような人口問題だけが、女性の活躍を推進する背景ではありませんが、人がより大きな資本となる中小企業では特に優先的に取り組むべきテーマともいえます。 女性を取り巻く現状 女性が働きやすくなりM字カーブは改善してきていますが、女性の年齢階級別正規雇用比率を見ると、25~29歳の60.4%をピークに低下し、30代、40代などは、非正規雇用が中心となる状況(「L字カーブ」)がみられるそうです。この結果からは出産時に退職、または働き方を変え、育児後に非正規で働くケースが多いと考えられています。 (出典)令和7年5月内閣府男女共同参画局 女性活躍・男女共同参画の現状と課題 (出典)令和7年5月内閣府男女共同参画局 女性活躍・男女共同参画の現状と課題 ジェンダーギャップ指数は、男性に対する女性の割合(女性の数値/男性の数値)を示しており、0が完全不平等、1が完全平等となり、1に近いほど高い順位を示しています。それによると日本は146か国中118位。「教育」と「健康」の値は世界トップクラスですが、「政治」と「経済」の値が男性に比べてずいぶん低いことが分かります。 (出典)厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課 雇用の分野における女性活躍推進等に係る現状及び課題 管理職等に占める女性の割合を見ると、長期的には上昇傾向にありますが国際的に見ると依然その水準は低く推移しているのが現状です。 (出典)令和7年5月内閣府男女共同参画局 女性活躍・男女共同参画の現状と課題 このような現状の中、第5次男⼥共同参画基本計画の⼀部変更により、企業における⼥性登⽤の加速化に係る成果⽬標について、市場再編を踏まえ⽬標を設定。テレワークについても「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6⽉9⽇閣議決定)を踏まえ、成果⽬標を設定しており、働きやすい職場環境への実現を後押ししてくれています。 愛知県における女性の活躍推進について 愛知県では、女性がその能力を十分発揮して経済・社会に参画する機会を確保し、働く場における女性の「定着」と「活躍」が拡大するよう、「女性が元気に働き続けられる愛知」を実現することを目的とした「あいち女性の活躍促進プロジェクトチーム」を2013年9月に設置しています。30歳代で女性の労働力率が谷となる「M字カーブ」を解消し、「台形」にしていくための様々な個性や年代の女性の活躍を促進していくことを表しています。あいち女性の活躍促進応援サイトではさまざまな情報とともに女性の活躍に取り組む企業等を応援すべく、PDFや冊子なども発信しています。 (出典)経営課題を乗り越える!女性の採用と組織づくり 中小企業の女性活躍の課題や秘訣と取組事例を紹介する冊子 「経営課題を乗り越える!女性の採用と組織づくり」という女性の活躍などを紹介するパンフレットでは、企業が女性活躍に取り組むメリットなども含め、どのように女性の活躍を促進していったらいいのか、課題に対する対応策なども分かりやすくまとめられています。また、取り組んでみてどうだったのかを実際の事例をQ&Aも含め掲載されているため、読む企業様の自社展開への検討もおこないやすい構成になっています。ぜひご覧ください。 (出典)経営課題を乗り越える!女性の採用と組織づくり 中小企業の女性活躍の課題や秘訣と取組事例を紹介する冊子 丸天産業ではあいち女性の活躍プロモーションリーダーとしてこちらの冊子を配布しています 「あいち女性の活躍プロモーションリーダー」は、愛知県内企業等における女性の活躍促進を図るため、愛知県女性の活躍企業認証要綱第3条に定める女性の活躍認証企業のうち、第3条の活動を行う者に、知事が委嘱します。認証された企業は、認証ロゴマークを使用することができます。 プロモーションリーダーは、次に掲げる活動のうち1つ以上の活動を行っています。 (1) 取引先企業等への女性の活躍及び県施策活用の働きかけ (2) 女性の活躍促進に係る県事業への協力 (3) 女性の活躍推進に取り組む企業等へのメリット付与 (4) 女性の活躍に関する経験及び知見の供与 当社は「あいち女性の活躍プロモーションリーダー」に委嘱いただき、女性が働きやすく成長できる環境づくりに取り組んでいます。 女性の活躍促進マニュアル(女性の活躍の必要性やメリット・企業の取り組み事例など)女性が活躍すると会社も輝く!(課題や秘訣と取り組み事例など) あいち女性の活躍プロモーションリーダーとしての取り組み 当社の取り組みは随時コラムにて配信しています。 心も、体も。「働くこと」は快適であってほしい。弊社のパーパス「未来をかえよう、人と空間の力で」に表現されているように、わたしたちはこのような活動も通してそれぞれが知見を広げていけるような機会も場も、提供していきたいと考えています。イベントを開催したい方、話しを聞いてみたい方、ぜひご相談ください。 To be continuedーおわりにー なぜ「女性の活躍」と言われているのか?ジェンダー関係なく総活躍じゃだめなの?本日は、そんな疑問について、日本の人口と男女での働き方の違い、「女性も働きやすい環境の構築に企業が取り組んだ場合にもたらされる恩恵」について考えられるようなコラムにしてみましたがいかがでしたでしょうか。実はコレ、、、、女性の体のことや、ライフイベントが働き方にどう影響するのか、逆に男性の人生の変化(家庭や地域における活躍)・・など、まだまだまだまだ盛りだくさんにお伝えしたいことがあります。ありすぎて1コラムでは長くなりすぎるとの判断から、「To be continued」にしてしまいました。この場を借りてお詫び申し上げます。申し訳ございません・・・。さて次回は、なんと当社の総務人事部長竹内も登場します。竹内が体験した不妊治療と仕事の両立について、子育てと仕事の両立について、など、リアルな声からのインタビュー記事もUPしていく予定です。男性の育児についてもリアルな声を聞いてみようと思います。上記内容にもあるように、今はこれまでの働き方と社会背景の変化という時代の流れからいろいろなことが変革している真っ最中・・というか変わらざる負えない時代にきているため「女性の活躍推進」!と片方を引き上げるバランス調整が生まれている時期なのではないかと個人的には思っています。これからは「女性の活躍」との言葉はカタチを変えていくのかもしれません。まぁ、ただの所感ですが。リアルの声も聞ける次回のコラムもお楽しみいただけると幸いです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

目次

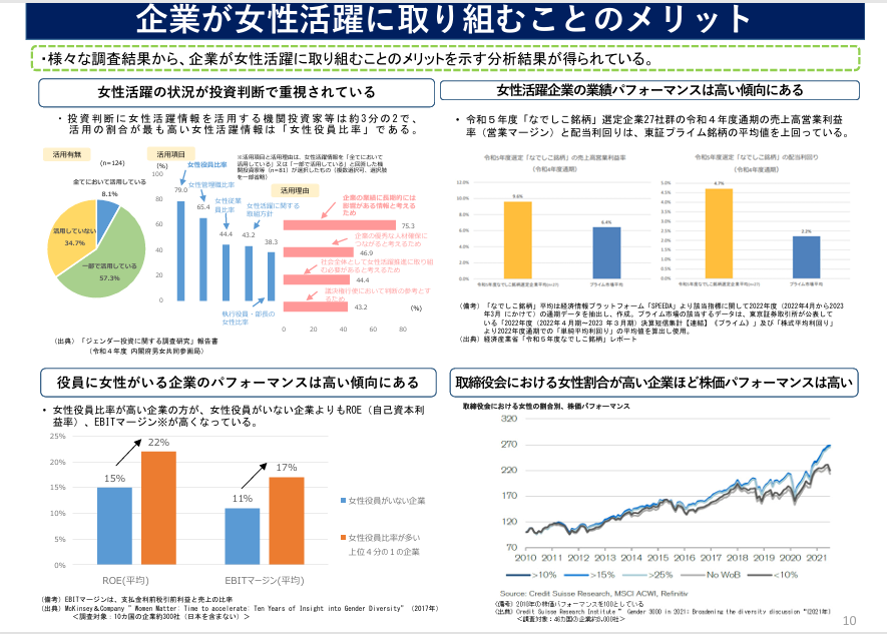

まずは企業が女性活躍に取り組むことのメリットを整理しよう

内閣府男女共同参画局の女性活躍・男女共同参画の現状と課題という報告資料からは大きく分けて以下4つのメリットが挙げられています。

- 投資判断に投資家等の約3分の2が女性活躍情報を活用する。

活用の割合が最も高い女性活躍情報は「女性役員比率」。 - ⼥性活躍企業の業績パフォーマンスは⾼い傾向にある。

- 女性役員比率が高い企業の方が、女性役員がいない企業よりもROE(自己資本利益率)、EBITマージンが高くなっている。

- 取締役会における⼥性割合が⾼い企業ほど株価パフォーマンスは⾼い。

メリットがあるから取り組む、というわけではありませんが、このようなデータや事例があるとより取り組みの大切さが分かってきます。

では、実際に取り組んでいくとどんな課題があり、どのように向き合えばよいのでしょうか?

就業しながら女性が直面する健康課題とは?

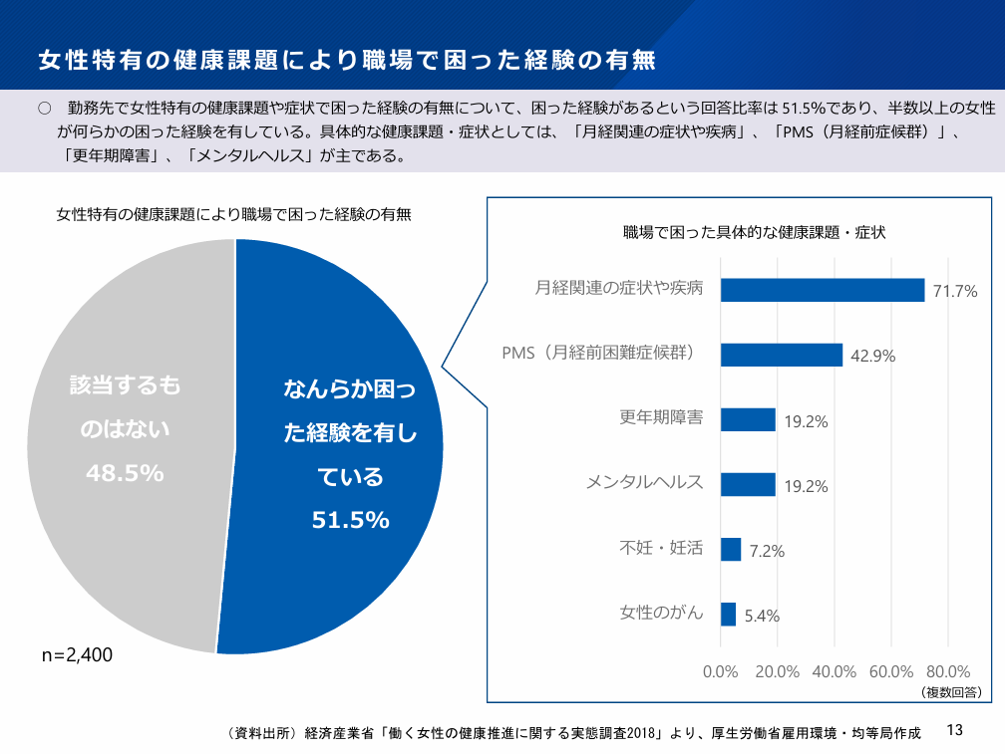

女性が職場で困った経験

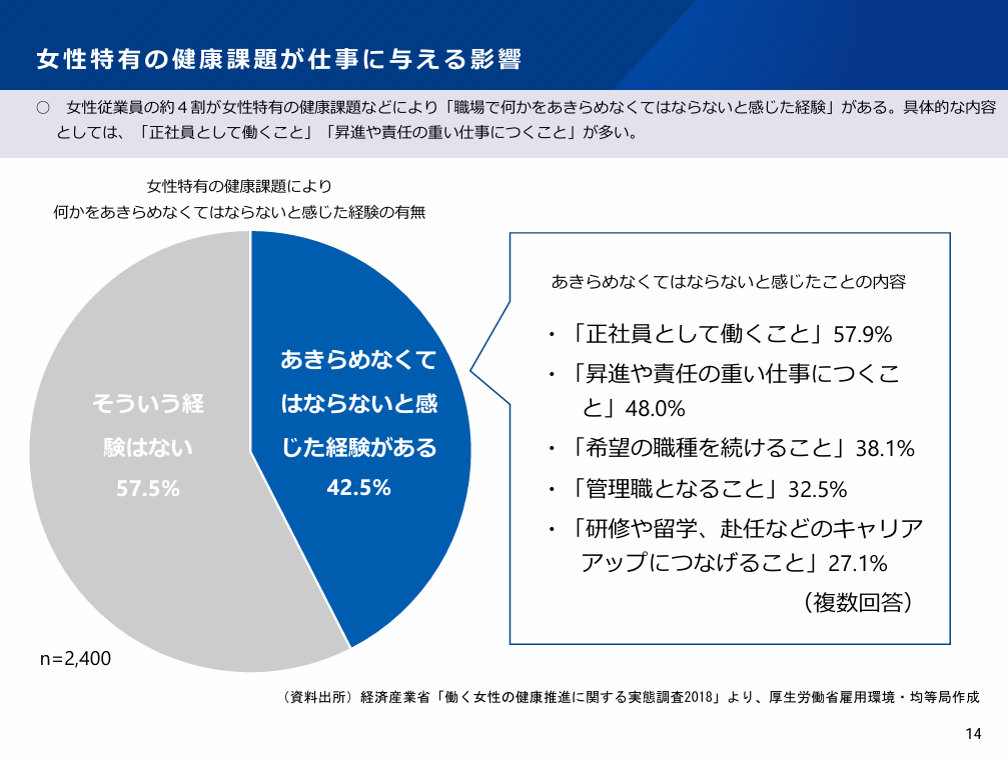

女性でも男性でも、誰しも体調やコンディションには個人差がありますが、女性は特に、月々のリズムやライフステージの変化によって体調に影響を受けやすい傾向があります。経済産業省の実態調査によると、「女性特有の健康課題によって職場で困った経験がある」と回答した人は全体の51.1%にのぼりました。これは、働く女性が日々直面している課題の一端を示しています。

女性特有の健康課題とは?

女性特有の健康課題では、月経関連の症状や疾病、PMS(月経前症候群/月経前困難症候群)が特に多く挙げられました。そのような中、「正社員として働くこと」や「昇進・責任の重い仕事に就くこと」を諦めなければならないと感じた経験がある方も少なくありません。

女性のキャリアに影響を及ぼすライフステージごとの変化を見つめ直しながら、職場における理解や配慮、そして実効性のある支援のあり方について、あらためて考えていくことも求められています。

ライフステージによるそれぞれの選択

出産・育児は若い世代にとってリスク?

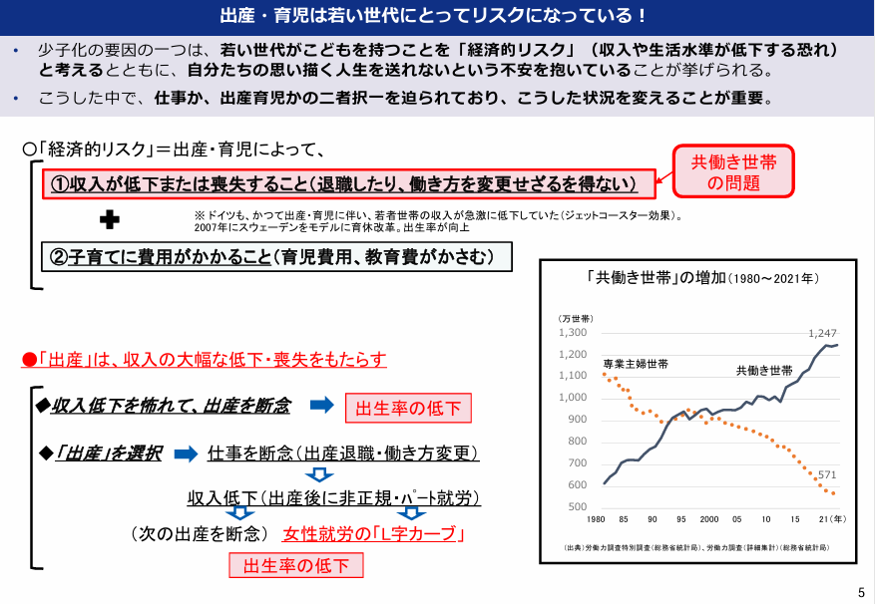

先日のコラムでは人口が右肩下がりになっているグラフをご紹介しましたが、少子化の原因には若い世代がこどもを持つことを「経済的リスク」と考えたり、「仕事」か「出産育児」か、の二者択一を迫られているという現状があります。

収入低下を恐れて出産を断念する家庭が増えると、国全体で見ると出生率の低下につながり、出産を選択すると働き方の変更を余儀なくされ収入が低下する……という負の連鎖が生まれつつあります。

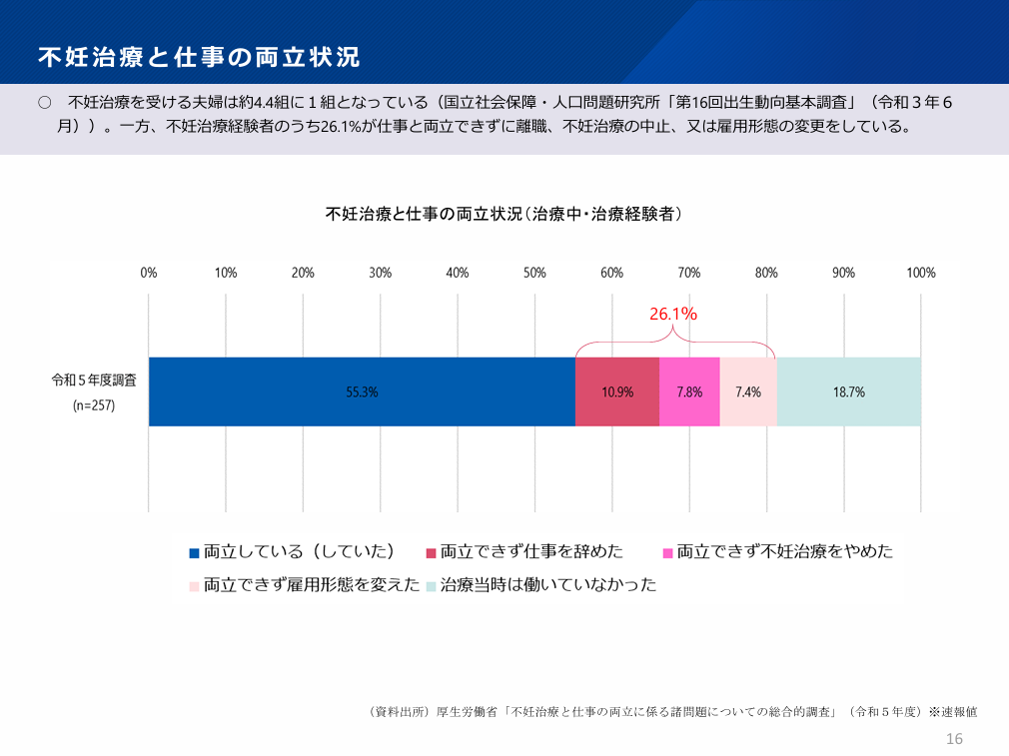

さらに、出産以前の段階である「妊娠」にも高いハードルが存在します。近年、晩婚化やライフスタイルの多様化に伴い、不妊治療に取り組む人も増えていますが、その治療と仕事の両立に悩む声も多く聞かれます。

不妊治療

近年、仕事と不妊治療の両立に悩む方が増えています。厚生労働省の調査によると、不妊治療を経験した人のうち、およそ26.1%が仕事と両立できずに離職、もしくは不妊治療の中止や雇用形態の変更をしています。

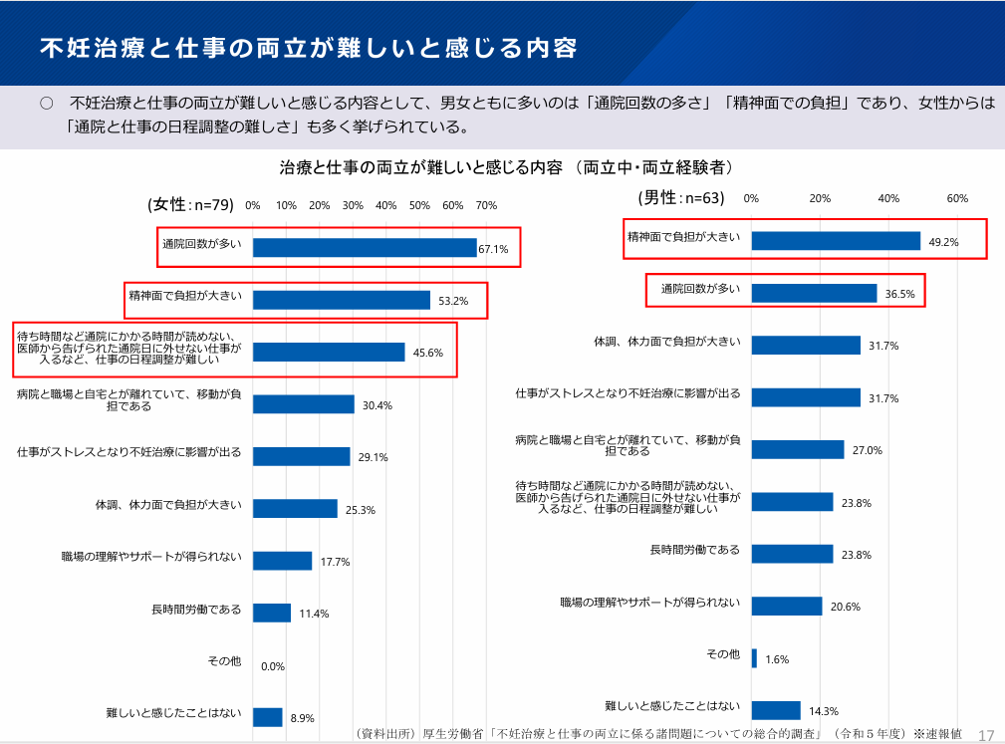

両立が難しい理由として最も多く挙げられているのが、「通院回数が多い」「治療スケジュールが不規則で仕事の調整が難しい」のような時間的制約です。加えて、「職場に理解を得にくい」「周囲に相談しづらい」といった精神面での負担も、大きな壁になっています。

不妊治療は身体的・精神的な負担に加え、経済的負担も少なくありません。そのような中で、治療と仕事を両立させながらキャリアを継続するには、柔軟な働き方や、上司・同僚の理解、制度面での支援が欠かせません。

男性の人生にも関わる時代の変化も考えておきましょう

男性の人生もまた、時代の流れとともに大きく変わりつつあります。

育児や介護、地域との関わり方など、これまで“女性の役割”とされてきた領域にも、男性が自然に関わる場面が増えてきました。厚生労働省の調査にも、その意識と行動の変化が表れています。

では、実際にその変化の中で生きる人たちは、どのように考え日々を送っているのでしょうか。

今回は、不妊治療を経験した女性部長と、育児に積極的に取り組む男性部長のお二人にお話を伺いました。

女性部長竹内の場合

竹内は、今年で入社16年目。女性営業だけでなく果敢なチャレンジをしながらバリバリにキャリアを築いてきました。現在は総務人事部長と未来企画室室室長に就任しています。

一昨年結婚され、現在1歳のお子さんを育てながら仕事をしています。

竹内の簡単な経歴はこちら。

竹内

女性部長竹内(総務人事部部長・未来企画室室長)

丸天産業に入社して9年間営業を経験しながら採用や広報にも積極的に参加。社長直下の未来企画室で社内の業務改善をおこなっていくなかで総務人事部の責任者としても就任。

それでは、ライフステージの変化とともにどんなリアルがあったのか、聞いてみましょう。

職場で困ったことはありましたか?

┗入社した時、女性営業が1人でした。男性に負けないように、と仕事に取り組む中で、夜もお客様のお食事会にいったりと予定をたくさん入れすぎて疲れていたと思います。先輩に女性営業がおらずどのように仕事に取り組んでいけばよいのかが分からず常に模索していました。

どんな風に女性の活躍する場所をつくってきたのでしょうか

┗後輩が入って来てから、後輩の働きやすい環境をつくりたいと思うようになりました。大きい目標を掲げたわけではありませんが目の前にある課題を1つずつ解決していったことが女性活躍の活動に繋がっていました。

女性特有の健康課題と聞いて自身に思い当たることはありますか?

┗毎月自分を責めてしまう期間があったのですが、PMSがあるということを知らなかったので何をやっても上手くいかず悪循環に陥ったことがありました。PMSと分かったことで、自分との向き合い方を知ることができ「責めずに受け入れる」ということができるようになりました。

女性としてどのようにキャリアを築いていこうと思いましたか

┗本を読んだり研修を受けたことで、男性と違っていいんだな、と思えるようになりました。自分の体験もあり働く女性の大変さを分かっていたので女性を応援したいという気持ちを強く持ちながら、女性らしさも大切にしながら働けるように、と考えていたことも今に繋がっています。

不妊治療をしたときのことについて教えてください。仕事との両立についてどう考えましたか。

┗最初、AMHの数値が年齢にしては悪すぎたことで仕事に集中しすぎていた自分を責めてしまいました。原因が自分だと思ってしまいただただ自分を責める治療になっていた印象があります。毎日注射したり、体の調子を見ながら「この日!」と言われるのですが、すでに仕事が入っていたりと日程調整をおこなうのが大変でした。ですが、会社にも不妊治療をしていることをオープンにしていたので、協力してくださる方もおり助かりました。

子育てをしながら仕事をするのは大変そうですが、ご自身ではどう受け止めていらっしゃいますか

┗自分の時間がまったくなくなりました。自己啓発など学ぶ時間がとれず成長が止まっている感じがして歯がゆく思ったりします。早起きするなど自分の時間をどのように生み出したらいいのか、今は考えています。

こんな風に女性が働けたらいいのに、と思ったことはありますか

┗仕事をしたい自分と子どもの成長を見たい自分と2人いると感じます。子どもと一緒に働くことができる環境が増えるといいなと思います。子どもをあずけることに罪悪感を感じたりすることもあるのでどちらも両立できる方法や環境が出来たら嬉しいです。

これからライフステージの変化を迎える方にアドバイスを

┗自分との向き合い方、自分のストレスの発散方法、など自分を知り大切にすると良いと思います。ママがニコニコしていないと家族がニコニコしない、とも言われているのでまず自身を機嫌よく保てる方法を知ることが大事だと思っています。

男性部長佐藤の場合

佐藤は今年で入社19年目。営業からキャリアを積み現在はデザイン部部長に就任しています。

結婚10年目で現在7歳と4歳になるお子さんを育てながら仕事をしています。

佐藤の簡単な経歴はこちら。

佐藤

男性部長佐藤(デザイン部部長)

入社して飛び込み営業からスタートし、さまざまな案件に関わる。思い出深い案件は医療機関の新築案件。お客様と二人三脚で空間構築を進め、今の「お客様と共に歩む姿勢」の礎を築いた。3年前にデザイン部部長に就任。

それでは、ライフステージの変化とともにどんなリアルがあったのか、聞いてみましょう。

男性のライフステージにはどんなものがあるのでしょうか

┗女性のライフステージとしては、結婚や出産などがよく挙げられますが、男性にももちろん、かたちは違えどライフステージの変化はあると思います。内容は異なるかもしれませんが、人生の節目や環境の変化など、基本的には同じように移り変わっていくものだと思っています。

女性の活躍やライフステージについてどう考えていますか

┗男性も女性も自分の家庭やさまざまな要因をお互い助け合ってそれぞれが目指したい生き方を実現できるようにしていくことが、女性の活躍やライフステージの変化に柔軟に対応できることに繋がっていると思います。

男性が育児休暇を取るために直面しそうな課題や仕組みはありますか

┗組織の理解と復職後の制度や安心感があると良いと思います。

女性と男性の働き方の違いについてどう思いますか

┗育児も家庭もお互い一緒にしていくものだと思っているので、共働きとしてはあまり違いはないと思っています。ただ性別の違いとして男性には女性のような体調変化などの負荷がない、というのはあると思うのでその部分に対する理解やフォローは必要だなと思います。

あえて男性だからこそ言える女性活躍に取り組む秘訣はありますか

┗それぞれの家庭や個人がお互いを尊重し合うことが大切だと思います。たとえば共働きであれば、家事や育児を一緒に担い、「やってもらったら感謝を伝える」といった日々のコミュニケーションがとても大事です。私自身、子連れで出勤できる環境にとても助けられています。夏休み中に子どもを連れて会社に行けることで、家庭内でも妻が仕事に集中しやすくなり、本当にありがたいと感じています。

これからライフステージが変化していく男性へなにか一言

┗自分の人生や仕事がどうしていきたいのかを見つめ直すいい機会にしてもらえたらと思います。「自分がどう生きたいか」を考えることで仕事や家庭内でも大きな成長があるのかなと思っています。

お二人とも、本当にありがとうございました!

お話を伺うなかで、お二人がとても真剣に、そして赤裸々にご自身のことを語ってくださったのが印象的でした。それぞれが「自分がどうしたいか」という想いを大切にしながら、周囲と助け合い、誰かのために考えて行動してこられたことが、今の姿に繋がっているのだと強く感じました。

誰かが「どう」考え、歩んできたかという話は、ときに自分自身の考え方を見つめ直すきっかけにもなります。今回のインタビューから、少しでも何かを感じ取っていただけたなら嬉しいです。

なお、「女性部長」「男性部長」という表現については少し悩みましたが、今回は目線の違いや立ち位置の違いを意識して、あえて表記を分けました。もしかすると、違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれませんが、ご理解いただけますと幸いです。

おわりにーこれからの職場に求められることー

女性のライフステージにおける健康課題や、不妊治療、育児との両立。そして、男性の人生における役割の広がり・・・。

今回のコラムでは、厚生労働省のデータや個人の経験を通じて、そうした現状をお伝えしてきました。

これからの職場には、「特別扱い」ではなく、「お互いさま」と思える風土と、制度を活かしやすい具体的な仕組みが求められているのかもしれません。

性別やライフステージに関係なく、誰もが安心して働ける環境づくりこそが、持続可能な組織と社会の鍵となるのではないでしょうか。

弊社でも、その在り方を模索しながら、実際の運営を通じて学びを深めているところです。

現在は「あいち女性の活躍プロモーションリーダー」として、社内外での発信や支援にも取り組んでいます。ご相談などございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。